1968年,“两弹元勋”被暴徒闯入家里打死,周总理得知此事后,愤怒之情溢于言表,

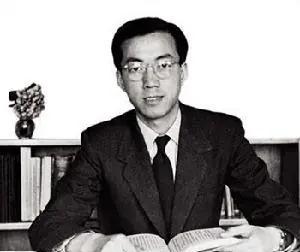

1968年,“两弹元勋”被暴徒闯入家里打死,周总理得知此事后,愤怒之情溢于言表,责令公安人员立刻彻查此事,特别指派粟裕亲自前往围捕凶手。姚桐斌这个人,出生在1922年的江苏无锡乡村,家里穷得叮当响,父亲就靠种地养活一大家子。他小时候脑子特别灵光,上学时总拿第一,学校老师好几次跑到他家劝爸妈,别让这孩子辍学,得继续念书。可家里实在没钱,他就只好停学,在小镇上摆摊卖烟卷和火柴。每天起早贪黑,赚的钱一点点攒起来,好几年才凑够去上海读高中的费用。这事儿听着简单,其实挺不容易的,那年代穷人想上学,就得这么咬牙坚持。后来,1937年日军打到无锡,他瞒着家里人,和几个同学偷偷翻过封锁线往南跑。路上啥苦都吃了,饿了啃树皮,晚上睡山洞,两年后才到江西,考上国立十三中。在全省会考里,他又拿了第一,好几所大学抢着要他。他挑了交通大学矿冶系,就想着以后能帮国家找矿、炼钢啥的。毕业后,1946年他从几千人里杀出来,通过公费留学考试,去英国伯明翰大学念书。有人劝他留在国外,实验室牛,工资高,但他没动摇,后来转到德国慕尼黑大学,继续钻研,还在瑞士入了党。1957年,他拖着两大箱书和资料回国,衣服啥的都没带多,就一心想报效祖国。回国后,北京钢铁学院和清华都想挖他去教书,但聂荣臻元帅亲自点名,让他去五院搞导弹。他二话不说就去了,在一片荒地上建起703所,中国第一个航天材料研究所。起步时就12个人,一间空屋,几张桌子,一台旧显微镜。中国那时候连低合金钢都炼不好,搞航天材料简直是白日梦。他带着团队从头干起,没设备自己造,买不起进口东西就用罐头瓶当容器。火箭发动机试车,温度高到3000度,零件老坏,他就反复看爆炸残渣,琢磨加稀土元素。别人说这没戏,他不服气,坚持中国人自己能行。最后,发动机寿命翻了三倍,导弹射程多出几百公里。从1960到1965年,他们攻克500多个难题,八成成果用在导弹和卫星上。他老婆彭洁清,是在美国留学回来的,两人是在留学生聚会上认识的。俩人一聊起为国家出力的事,就特别投机。结婚后,她知道他工作保密,加班是家常便饭。大闺女出生那天,他还在所里赶项目,第二天才去医院。这事儿她没怨他,因为明白他手里的活,关系到国家底气。姚桐斌的死,就发生在1968年6月8日中午。他刚回家,还没来得及喝水,门就被钢管砸开,几个人冲进来扇耳光,骂骂咧咧把他拖下楼。在楼门口,有人抢了他的眼镜踩碎,有人踢他下身,有人用钢棍砸头。他倒地后,他们还踢了几脚,发现不动了,就把他扔在人行道上跑了。下午,彭洁清回家,听到保姆说丈夫被打死了,她进去一看,他躺在沙发上,满身血,脸肿得不成样,一只脚没鞋。这事传到周总理那,他正在开会,秘书一报告,他愣了会,就下令公安马上查,还特派粟裕带队抓人。公安行动快,包围了藏身地,把凶手逮了。这不是小事,姚桐斌是导弹材料大拿,他的死直接影响国家项目。那时候,研究所里915和916两派闹武斗,上万人卷进去,他就被其中一派的人盯上。凶手是七机部某厂的职工,用暖气管和钢管下手,手段狠毒。公安调查时,收集了钢管、碎眼镜等证据,审讯中他们交代了过程。粟裕亲自去现场,乘直升机飞到南苑,指挥抓捕,确保不漏网。这案子处理得严,周总理多次过问,强调保护科学家。姚桐斌去世才46岁,走得太早了。他的工作,本该是国家宝贝,可就这样没了。彭洁清后来独自带孩子,整理他的遗物,全是图纸和笔记。研究所同事接手项目,继续推进,但少了带头人,进度受影响。导弹射程提升、卫星上天,都靠他打下的基础。调查一直跟进。1979年,凶手被判刑,一个15年,一个12年。1983年,民政部发了烈士证。1999年,姚桐斌获两弹一星功勋奖,彭洁清领了证书。那时候离他死已经31年了。他的贡献没白费,中国航天后来一步步赶上,导弹、卫星都有他的影子。国家自立自强,就靠这些科学家用命换来的。